2学年日記

働くことの意義

本日から、職場体験に向けた取組を始めました。

まずは、働くことの意義や職業選択についての授業を行いました。

その中で、簡易的な自己分析シートや適性検査を実施し、自己分析セルフチェックを行いました。

さらに、体験してみたい業種に関するアンケート調査も行いました。

この調査結果を基に、事業所に受け入れていただけるようお願いする予定です。

ご家庭でも、ぜひ「働くことの意義」などについて話し合ってみてください。

挨拶は言葉のスキンシップ

今年度、初めての道徳の授業を行いました。

授業では「挨拶」をテーマに取り組み、班ごとの話し合い活動を通じて、積極的に意見を交換し、

相手への尊重や関心を示す挨拶の意味について思考し、挨拶の重要性を深く考えました。

本日の活動を通じて、生徒たちのコミュニケーションスキルが向上し、2学期に行われる職場体験や

学校内外でも活かされることを期待しています。

また、ご家庭でも「挨拶」についての重要性を今一度話し合ってみてください。

明日の朝はどのような挨拶をしてくれるのか、楽しみにしています!

対面式 学級目標「十八心同体」

本日は全学年で対面式を実施しました。

委員会、部活動の紹介があり、それぞれ工夫された発表で楽しく行われました。

対面式の後は教室に戻り、学級目標決めと1学期の目標決めを行いました。

学級目標は「十八心同体~18人の絆を1つの笑顔に~」に決定しました。

明日から授業が始まります。

学級目標を達成できるよう、何事にも全力で取り組んでいきましょう。

令和6年度 入学式

本日はあいにくの雨でしたが、無事に入学式が実施されました。

昨日の練習を活かして、先輩としてふさわしい堂々とした態度でした。

式の前に、教室で学活を行い、自己紹介カードと作文「2年生になって

頑張ること」を書きました。

最後に、学年全員の集合写真を体育館で撮影しました。

明日は、係・委員会決め、1学期の目標決めがあります。

それぞれの目標に向けて良いスタートをきりましょう。

令和6年度 第2学年 着任式・始業式

本日、令和6年度着任式・始業式を行いました。

身だしなみをきちんと整え、新2年生として立派な態度で式に参加できました。

式後は、教室で学年の教員の紹介、教科書配布があり、生活のきまりについて、

学習・進路についてのお話がありました。皆さんの元気な姿を見ることができ、

大変嬉しく思います。

最後に、明日の入学式練習と準備を行いました。

練習では、式典での礼儀作法を確認し、校歌の練習をしました。

会場準備では、各自決められた場所でしっかり行うことができました。

当日は新入生を温かく迎えましょう。

三送会

2週間ほど前から準備をしてきた三送会が先週の金曜日に行われました。

三送会は各学年が出し物や演劇を行いますが、1年生はトップバッターです。

本番前の様子は、他学年の出し物を楽しみにしている気持ちと自分たちの出し物が

うまくいくか少し不安な気持ちが入り混じったようでした。

第1学年の出し物は「これは誰でしょうクイズ」と「1年 VS 3年 障害物競走」です。

「これは誰でしょうクイズ」

提示された1年生に関する情報から誰のものかを当てていくクイズです。

意外に知られていない情報もあり、正解するのは難しかったようです。

「1年 VS 3年 障害物競走」

1年生と3年生の代表者5名ずつによるリレー形式の障害物競走です。紙コップを

使ったスタッキング、フラフープ、じゃんけんを各走者が行います。リレーは接戦

でしたが、3年生が勝利しました。

3年生や他の生徒たちの声援もあり、障害物競走はとても盛り上がりました。

1年生たちも準備から当日までよく頑張っていました。

さて、明日はいよいよ卒業式です。

3年生の皆さん、今までありがとうございました。卒業おめでとうございます。

三送会準備

今年度も早いもので、第1学年と第2学年は今日を含めてあと10回の登校で3学期が終わりとなります。

第3学年においては卒業式を来週に控えており、中学校生活もあとわずかです。

このようの時期の中、第1学年では、現在、卒業する3年生に向けて、3月15日に行われる

「三送会」の準備を行っています。三送会は、各学年がレクリエーションや出し物などを行う3年生

との最後の行事です。

先週から何をするかや役割分担などの話し合いを行っていて、準備が進んでいます。

第1学年がどのようなことをするか、どのような三送会になるのか、我々も楽しみに

しています。

当日までは、まだ時間があります。しっかりと準備をして、お世話になった3年生たちを

送り出してあげましょう。

学年末考査

今年度も残すところあと3週間ほどとなりました。冬休みが明けたのが、つい最近のことのように

感じますが、時がたつのは早いものです。

さて、三宅中学校では現在、学年末考査の最中です。学年末考査は教科によっては、1・2学期の

学習内容を含むなど、今までの定期考査と比較すると試験範囲の広いものとなっています。

写真は今日の第1学年の学習の時間の様子ですが、広い試験範囲に怯むことなく、学習に打ち込む

姿勢が見られました。学年末考査は明日もあります。最後まで頑張れ1年生!

茅葺体験

三宅島は2月が特に雨がよく降るらしく、最近は荒れた天気が続いています。

しかしながら、今日は快晴で、まさに茅葺日和でした。三宅中学校第1学年では、本日、

内地の大学教授や大学院生、地域の方々に来ていただき、茅葺体験を行いました。

まずは、学校近くの多くの茅葺が生えている場所に移動し、茅葺を刈りました。

鎌の使い方を教えてもらい、一人一人、茅葺を刈り取っていきました。

丈の長い茅葺は根元も頑丈で、刈り取るのに苦戦していましたが、何とか体験活動に使用する

分を確保することができました。

刈り取った茅葺を持って、学校の中庭に移動しました。

次に刈り取った茅葺を編み込んで縄を作り、茅葺を束にまとめていく工程に移りました。

この作業が生徒たちにとってはなかなか難しいようで、先生方の手本やアドバイスを基に

進めていました。

茅葺には様々な用途があります。最も主な使用方法は家屋の屋根に用いることでしょうか。

現在でも世界遺産となっている白川郷の合掌造り集落などでも茅葺屋根が用いられており、

日本の伝統文化ともいうことができます。体験の中では、これらの茅葺を三宅島ではどう

活用できるかなども考えていきました。

茅葺体験のために来ていただいた皆さん、本日はありがとうございました。

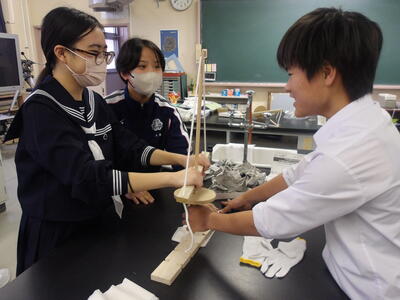

火を起こす

今から約700万年前にアフリカ大陸で誕生した人類は、猿人と呼ばれ、狩猟や採集を中心とした

非常に原始的な生活をしていました。そこから進化と成長を重ね、約200万年前に存在していた

人類である原人は様々な道具を使うようになりました。その中の一つに「火」があります。火を

使い始めた人類は、そこから更に進化していき、多くのものを生み出していきます。

現代の私たちの生活にも火は欠かせません。しかしながら、自然災害などによって、突然火が使え

なくなることも考えられます。そのため、自力で火を起こす技術を身に付けておくに越したことは

ありません。そこで、今回の大望タイムでは、理科と社会のコラボレーション企画で「火を起こす」

という活動を行いました。

今回は摩擦熱で発火させる「まいぎり式発火法」を用いて火起こしを行いました。

この方法は意外と難しく、力の加減とリズム感、動作をキープするスタミナが必要になってきます。

煙は比較的すぐ出てきますが、うまく息を吹きかけないとすぐに火種が消えてしまいます

どこの班も苦戦していましたが、40分ほど頑張って、何とか1班火を起こすことができました。

現代はコンロやライターなどで簡単に火を起こすことができますが、これらがないと火を起こすのは

とても大変であることが分かったのではないでしょうか。人類が築いてきた技術は偉大ですね。

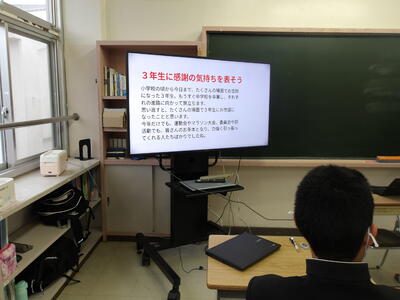

サッカーの漫画を描きたい

今週の道徳のテーマは「困難を乗り越える力」でした。

このテーマの教科書の題材となっていたのが、漫画・アニメで世界的にも広く知られている

「キャプテン翼」の作者である高橋陽一さんの話です。私自身もサッカーを幼少期から続けて

いますが、この漫画・アニメは見たことがありませんでした。調べてみると、日本よりも

世界で人気のようで、多くのサッカー選手に影響を与えていました。

ティエリ・アンリ(フランス)

「キャプテン翼からサッカーをしながら夢をもち続けることの大切さを学んだ。

キャプテン翼のおかげでサッカー選手になることができた。」

ジェンナーロ・ガットゥーゾ(イタリア)

「子供の頃、一番好きなアニメだった。」

フェルナンド・トーレス(スペイン)

「子供の頃、友達全員がキャプテン翼について話していたんだ。登場キャラクターが

成長していく過程は夢のようだった。それでサッカーを始めたんだ。兄弟の勧めも

あったし、アニメが好きだったからね。オリベル(翼のスペイン名)になりたかっ

たんだ。僕と日本の接点はそれが最初さ。」

フェルナンド・トーレスは、後にJリーグのサガン鳥栖に在籍することになります。

メスト・エジル(ドイツ)

かねてよりキャプテン翼の登場人物である大空翼がデザインされたレガースを

使用していました。少年時代はいつもキャプテン翼のアニメを見ていたと言い、

10番でプレーメーカーである同主人公に憧れて常に10番を着用していました。

このように、多くのスタープレイヤーにも影響を与えた「キャプテン翼」ですが、

作者の高橋陽一さんがこの作品を生み出す過程には多くの困難がありました。

今回の道徳では、「作者の高橋陽一さんにとって、困難とはどのようなことだった

のだろうか」、「なぜ、多くの困難を乗り越えることができたのか」などについて

考え、意見を共有しました。そして、最終的には現在の自分の夢や目標を達成する

ためには何が必要かを考え、自身に還元していきました。

美術 仮面制作

今週の美術の授業では、今まで制作していたお面の鑑賞会が行われました。

幾つかのグループに分かれ、このようなお面を作った理由やこだわりのポイントなどを

説明し、それぞれのお面に対する感想をまとめて、共有しました。

会場には優雅な音楽が流れ、穏やかな雰囲気の中で楽しそうに鑑賞会を嗜んでいました。

どのお面にもそれぞれの個性が表れており、見ていて面白かったです。

授業の終わりには、全員で集合写真を撮影しました。

今後も各授業で良い作品を作ってくれることを期待しています。

木の声を聞く

皆さんは、木の声を聞くことができますか?

今日の第1学年の道徳では「木の声を聞く」という樹木医の方のお話を扱いました。

テーマは「自然を愛する」です。栃木県の「あしかがフラワーパーク」には、毎年

春に見事な花を咲かせる樹齢150年ほどの藤棚があります。春になると観光客が

国内外から訪れ、多くの人々を魅了する藤棚ですが、維持するためには樹木医の

方々のたゆまぬ努力がありました。

三宅島も豊かな自然があり、これらを維持していかなければなりません。

ということで、今回の道徳では教室の外に出て、実際に木の声を聞きにいきました。

写真は学校の敷地内にある木の声を聞いている様子です。

生徒たちには何が聞こえたのでしょうか。

・寒い

・君の名は?

・ここの環境はいいね

・葉が落ちそう

・もうちょっと私のことを見てよ

などが聞こえてきたとのことでした。

他にも、芝生や桜の木の声なども聞きに行きました。教室に戻ると、どのような声が

聞こえてきたかを共有し、「自然に対し、自分たちにはどのようなことができるだろうか」

などについて話し合いました。皆さんもぜひ、三宅島の自然に耳を傾けてみてください。

そして、この豊かな自然を守るために何ができるかを考えていきましょう。

第1学年 ESAT-J スピーキングテスト

本日、第1学年でESAT‐Jのスピーキングテストを行いました。

ESAT-Jとは、中学校で学んだ英語についてのスピーキングに関する習熟度を測るテストです。

受験対象となるのは、中学校の第1学年から第3学年までの全学年で、第3学年に関しては

結果が都立高校入試の総合得点に加算されます。

今後、英語の授業をはじめ、様々な場面で英語に親しんでいきましょう。

TGG英語実践学習 3日目

昨日に引き続き、今日もTGGでの活動がありました。

ガイド役であるエージェントとの会話も弾んでいました。

体験プログラム中も笑顔にあふれていました。

昼食前にはエージェントを交え、「『いただきます』って英語で何て言えばいいの?」

と話し合い、1年生オリジナルのかけ声「Start eat lunch!」でお弁当をいただきました。

(さて、この後1年生は「ごちそうさま」を何と言ったでしょうか…?

答えは直接1年生に聞いてみてください。)

中学校に入学して初めての宿泊行事では、集団行動の力も向上しました。

実行委員を中心に係の生徒が必要に応じて仲間に声をかけ合い、

全員が返事をしてそれに従って行動することができました。

宿泊行事を成功させる難しさを感じた場面もありましたが、

反省材料の分だけ考え、一人一人が行動を改めようとする姿が見られました。

この成果を発揮するのは来週からの学校生活です。

一歩ずつ「先輩」に近付く1年生。残り2か月の成長が楽しみです。

TGG英語実践学習 2日目

今日からTGGでの活動です。

英語での体験学習に備え、朝から元気良く朝食を完食しました。

実行委員の言葉を聞く姿勢にも頼もしさを感じます。

TGGの中では英語のみを使って様々な体験活動を行いました。

最初は日本語を使って返答する場面もありましたが、

「オール・イングリッシュ」で指示された内容をなん何とか理解して、

精一杯取り組む姿が見られました。

今日の体験を通して、英語がより身近に感じられるようになったのではないでしょうか。

活動後にはテレコムセンター展望台から東京の夜景を満喫しました。

疲れていた生徒も、展望台から見た絶景に疲れが吹き飛んだようです。

明日はいよいよ最終日。最後まで1年生らしく、元気に頑張ってほしいです。

TGG英語実践学習 1日目

1年生は今日から校外学習が始まりました。

今日は伊ケ谷港から、竹芝桟橋へ向けての出航です。

出発式では、実行委員はじめ15人全員のキリッとした表情が見られました。

宿泊行事を実施できることに感謝しながら、

集団行動の大切さを実感できる校外学習にしてほしいです。

船の中では、ぐっすり眠っている人も、(明日からの英語学習に備えているのでしょうか?)

カードゲームをして遊んでいる人もいました。

無事に船旅を終えて、15人全員元気に島嶼会館に到着しました。

明日からはTGGで英語実践学習です。積極的に挑戦していきましょう。

新春百人一首大会

今年もよろしくお願いいたします。

今週から3学期が始まり、第1学年の生徒たちは元気に登校することができています。

本日は百人一首大会があり、1年生も国語の授業で練習してきた成果を発揮していました。

百人一首大会は全学年混合で行われ、同じグループには2・3年生もいます。やはり、

学年の差は大きく、なかなか苦戦していましたが、しっかりと戦うことができていました。

自分の得意札や覚えているものは上の句で取ることもできていました。

学年順位は残念ながら3位でしたが、個人賞では、何と、1年生が37枚獲得で

1位となりました。2・3年生を抑えての1位は本当にすごいと思います。

今回で百人一首の楽しさや奥深さを感じられた人もいたのではないでしょうか。

百人一首大会は来年も予定されていますので、また頑張りましょう。

2学期最終日

いろいろな行事が盛りだくさんで、濃く長かった2学期が今日で終了となり、

冬休みに入ります。終業式では各学年の学年委員から2学期を振り返っての話が

ありました。しっかりと2学期を総括することができていたと思います。

また、校歌斉唱の伴奏も2学期の終業式から1年生が務めることとなりました。

教室に戻ると、第1学年では、学活の時間に恒例行事の「2分間スピーチ」を行いました。

1学期の最終日は「1分間スピーチ」でしたが、2分間でもしっかりと2学期の反省や

頑張ったこと、3学期の抱負などをまとめて話すことができていました。

冬休みは少し短いですが、しっかりと休んで3学期に元気な姿でまた会いましょう。

それでは、良いお年を!

1年生も出場! ビブリオバトル!

ビブリオバトルとは、本の紹介対決です。それぞれが自分のお気に入りの本を紹介し合い、

いかに多くの支持を集めるかを競うものです。「人を通して本を知る、本を通して人を知る」

のキャッチフレーズで教育現場や社会人の研修として広く普及しています。

各学年と教員間で予選大会が行われ、先週の木曜日の6時間目にチャンプ本大会が開催されました。

1年生からも1人が予選を勝ち抜き、代表者としてチャンプ本大会に進出しました。

私はビブリオバトルを初めて見たのですが、会場がとてもしっかりしていて、話し手は

とても緊張するだろうと思いました。しかし、1年生の代表生徒は、このような雰囲気の

中でも堂々と話すことができていました。

聞き手として参加した1年生の皆さんも先生や2、3年生の先輩たちの立ち振舞や話し方を

参考にし、来年のビブリオバトルに生かしていきましょう。